Nickel Boys (2024) de RaMell Ross est un film d’une richesse formelle insoupçonnée. Fidèle au roman de Colson Whitehead dont il est tiré, le film adopte un ton elliptique, intime, presque effacé. L’histoire se déroule en 1962 dans le Sud des États-Unis, à Tallahassee, en pleine ségrégation Jim Crow. Il suit Elwood Curtis (Ethan Herisse), un jeune Noir injustement envoyé à la Nickel Academy, un centre de « reformatory » aux méthodes brutales ; il noue une amitié fragile avec Turner (Brandon Wilson), qui connaît déjà l’amertume du système. Inspiré d’un centre correctionnel réel, la Dozier School, l’histoire dénonce l’abus institutionnel sur des mineurs noirs. Il a été nominé aux Oscars 2025 : Meilleur film et Meilleur scénario adapté, ainsi qu’aux Golden Globes.

Loin des représentations spectaculaires de la violence, le film propose une expérience sensorielle et fragmentée de la mémoire traumatique. Il ne s’agit pas ici de montrer, mais de faire sentir, de révéler à demi-mots. La mise en scène épouse ainsi le point de vue d’un survivant dont le souvenir se trouble, dont l’identité vacille. Le film devient alors un espace hanté par le silence, les répétitions, les signes minuscules et les visages qu’on ne voit jamais tout à fait.

Dans cet article, je propose une analyse détaillée de plusieurs éléments formels qui ont retenu mon attention.

Alerte spoiler : je vais révéler ici le twist final donc si vous ne l’avez pas encore vu, regardez d’abord le film puis revenez lire l’article !

Contre-plongées de l’enfance : le poids du monde

Dès les premières scènes, lorsque le jeune Elwood vit chez sa grand-mère, bien avant que la violence institutionnelle ne s’abatte sur lui, un étrange sentiment d’écrasement se dégage de l’image. En effet, la caméra adopte une position inhabituelle : posée au sol, elle filme en contre-plongée totale. Ce choix formel, peu fréquent, crée ainsi une sensation d’écrasement visuel. Le monde semble peser sur le garçon, comme si la société entière — ses lois, ses injustices, ses attentes — planait au-dessus de lui, le regardait de haut. Les plans en contre-plongée extrême s’accumulent. Les murs paraissent immenses. Le plafond, lointain. Le monde, vertical.

Ce procédé filmique, annonce, en creux, ce que le film mettra progressivement en lumière : la condition noire comme une verticalité imposée, une existence vécue depuis un en-dessous social, historique, symbolique.

Filmer un enfant depuis le sol, c’est bien sûr restituer une perspective sensorielle, celle du petit corps regardant vers le haut. Mais ici, la caméra ne se contente pas d’épouser le point de vue de l’enfant — elle accentue la disproportion, la hiérarchie, la masse de ce qui le surplombe. Elwood n’est pas simplement petit : il est dominé. La caméra le filme comme déjà sous le poids d’un monde trop lourd pour lui.

Ces contre-plongées dessinent aussi un espace carcéral latent : portes étroites, plafonds bas, pièces encadrées. Le sol devient surface de confinement, et la verticalité un symbole de clôture sociale. On est encore dans l’enfance, mais tout — dans l’image — prépare à la discipline, au contrôle, à la sanction.

Ross ne filme pas la prison comme un événement, mais comme un destin spatial. Avant même que la Nickel Academy ne soit nommée, elle est là, dans les cadres. C’est le monde autour d’Elwood qui est déjà une prison.

Entre le sol et le ciel : un miroir au plafond, une verticalité inversée

Un des plans les plus marquants de Nickel Boys arrive bien plus tard : Elwood et Turner sont à l’extérieur, et s’arrêtent sous un miroir installé au plafond. Ils lèvent la tête. Dans l’image, on les voit enfin depuis le haut, presque écrasés dans le reflet. Plongée extrême. Les corps se réduisent, s’aplatissent, deviennent des silhouettes réfléchies. La verticalité, une fois encore, structure le cadre — mais cette fois, à l’envers.

Le miroir agit ici comme une interface entre les niveaux d’existence : le sol, où ils sont, et le haut, où l’image les encadre. C’est le moment où les corps regardent leur propre condition, comme depuis l’extérieur d’eux-mêmes.

Il y a alors un arc symbolique qui se dessine dans la mise en scène de RaMell Ross. Au début, le regard vient du sol, point de vue subjectif sur l’enfant depuis en dessous, comme sous le poids du monde. Plus tard, le regard vient du haut, les deux garçons, marqués par l’expérience de la Nickel Academy, se voient comme objets d’observation, figés dans un système qui les dépasse.

Entre ces deux points — le sol et le miroir — se joue toute l’histoire d’une dépossession, d’un devenir-sujet à un devenir-objet. La caméra, en refusant les plans « neutres », visualise la tension permanente entre voir et être vu, entre exister et être réduit à un reflet. Ce miroir au plafond suggère que l’image de soi, dans un monde raciste et disciplinaire, est toujours déformée, surveillée, en surplomb.

Ce reflet inversé symbolise également le lien intime et fragile entre les deux garçons, à la fois semblables et profondément différents. Il anticipe le renversement identitaire final, ce moment où Turner, le survivant, adoptera le nom d’Elwood, effaçant leur distinction.

Le miroir agit ici comme une surface de trouble : qui regarde qui ? Qui est qui ?

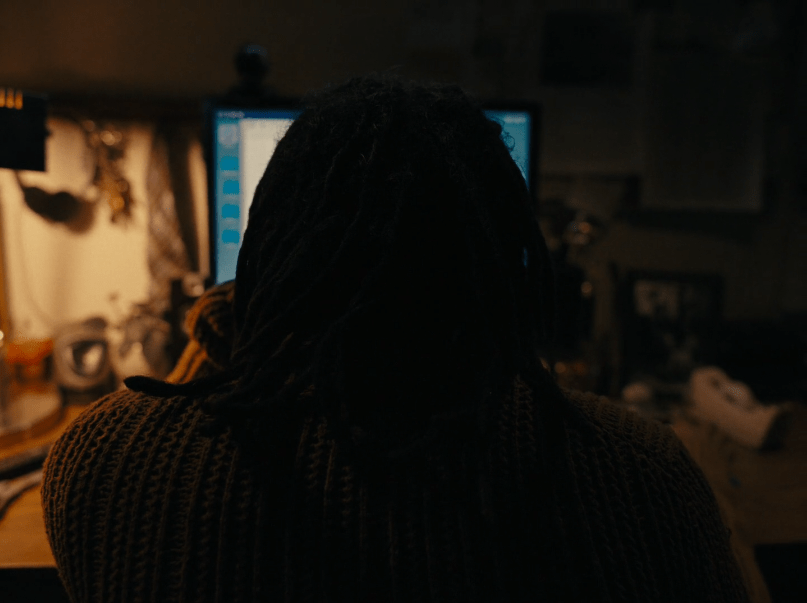

Un visage que l’on ne voit jamais : stratégie de l’effacement

Tout au long du récit, les scènes montrant « Elwood adulte » — celui qui vit à New York, qui marche dans les rues, qui prend la parole en voix off — refusent obstinément de nous montrer son visage. Il est toujours filmé de dos, de profil, ou dans une pénombre floue. C’est un choix de mise en scène qui frustre le spectateur, mais aussi qui l’intrigue : pourquoi ce flou ? pourquoi cette retenue ?

Si on n’a pas lu le roman, le twist final fonctionne comme une révélation-choc : ce n’est pas Elwood que l’on suit adulte, mais Turner, qui a survécu et adopté son identité.

Ce choix de mise en scène n’est pas seulement un stratagème narratif pour préserver le twist. Il devient un symbole d’effacement et un geste esthétique de mémoire : Elwood n’a plus de visage parce qu’il a été effacé de l’histoire, comme tant d’autres jeunes garçons noirs sacrifiés dans l’indifférence. La caméra ne peut pas le montrer, parce qu’il n’existe plus. Un être devenu fantôme dans le récit collectif. Turner, en se faisant appeler Elwood, porte une identité qu’il ne peut incarner totalement.

L’absence de visage devient alors une forme d’hommage inversé : ce que la justice a refusé de voir, le film choisit de ne pas montrer.

Ce retournement, très fidèle au roman de Colson Whitehead, repose sur une mécanique de dédoublement. L’Elwood idéaliste, attaché aux principes de Martin Luther King, n’a pas survécu tandis que le Turner désabusé, qui voulait fuir les règles, finit par adopter le nom du rêveur.

Ce n’est pas seulement une substitution, c’est un métissage identitaire tragique. L’absence de visage devient absence de reconnaissance, au sens social et historique. Un nom — Elwood — circule, mais le visage, lui, a été effacé. Comme tant d’autres dans l’histoire des violences raciales. Ainsi, Turner n’hérite pas seulement d’un nom, mais aussi d’un devoir de mémoire. En usurpant son nom, il perpétue aussi sa voix, son combat — à sa manière, silencieuse et douloureuse.

Un visage en reflet : apparition spectrale d’un héros déjà effacé

Il faut attendre longtemps avant de voir pour la première fois le visage d’Elwood adolescent (après sept minutes de film). Et lorsque cela arrive enfin, ce n’est pas frontalement, dans la lumière, mais par le biais d’un reflet, indistinct, fugace, sur la vitre d’un autobus.

Ce choix de mise en scène est profondément signifiant. À cet instant du film, Elwood n’est encore qu’un garçon brillant et naïf, sur le point d’être arrêté injustement. Mais plutôt que de nous le présenter en chair et en os, le réalisateur choisit de le révéler sous forme d’image spectrale — comme si le personnage, avant même d’être condamné, n’était déjà qu’un fantôme dans l’histoire.

Esthétiquement, ce reflet produit un effet de trouble, d’irréalité : Elwood est là sans être là, visible sans être tangible. Narrativement, il annonce sa disparition progressive du monde des vivants, mais aussi de la mémoire collective, puisque son histoire, comme celle de tant d’autres jeunes garçons noirs victimes de violences institutionnelles, restera longtemps tue.

Symboliquement, cette apparition en reflet fait d’Elwood un personnage-mémoire : il est déjà une image, une trace, une réminiscence. Le spectateur ne pourra jamais vraiment s’identifier à lui pleinement, car il n’est jamais incarné de façon stable. Il est condamné dès le départ à l’effacement.

Ce premier visage, donc, n’est pas un vrai visage : c’est un signe d’absence. Ce choix de révéler le héros par la transparence d’une vitre annonce tout le projet esthétique de RaMell Ross : donner à voir l’invisible, rendre sensible ce qui est nié, et faire exister ceux que l’Histoire a relégués aux marges.

Répétitions troublantes : mémoire traumatique et dédoublement

Le film est également traversé par des scènes étrangement répétées, qui apparaissent deux fois, presque à l’identique. Il s’agit de deux moments en particulier :

Lorsque la grand-mère d’Elwood vient le visiter à la Nickel Academy. Déçue de ne pas pouvoir le voir, elle serre Turner dans ses bras, et répète deux fois la même phrase, comme un bug. Est-ce un indice, laissé à ceux qui sont attentifs, que quelque chose cloche dans l’identité du personnage ? En effet, cette répétition marque le moment exact où Turner entre dans l’espace intime d’Elwood. Il reçoit un geste d’amour qui ne lui est pas destiné, un câlin destiné à un autre — et il ne le corrige pas. Il devient, dès lors, l’usurpateur silencieux, même si la substitution officielle ne se produit que plus tard. C’est une préfiguration émotionnelle de l’appropriation identitaire à venir. La répétition agit ici comme une fracture de la réalité : le monde glitche, comme pour signaler que le vrai Elwood est absent.

Lorsque Turner adulte (sous le nom d’Elwood) croise un ancien camarade de la Nickel Academy dans un bistrot, une partie de la scène se reproduit deux fois, dans une forme de boucle ou d’écho. Ce doublon scénique devient un miroir inversé de la scène de la grand-mère. D’un côté, c’est le passage d’une identité à une autre (par l’affect). De l’autre, c’est le trouble de la reconnaissance, d’un passé qu’on ne peut ni assumer, ni fuir complètement. La grand-mère voit très bien que ce n’est pas Elwood en face d’elle et pourtant elle l’enlace à sa place. Au contraire, Chickie Pete (Pete Evans) n’utilise aucun prénom — ni Elwood, ni Turner — et se contente d’un « Man » générique lorsqu’il le croise. C’est un détail d’autant plus important qu’il renforce encore davantage l’ambiguïté. En refusant (ou en étant incapable) de nommer l’homme qu’il a en face de lui, Pete agit comme s’il neutralisait son identité. Il n’identifie pas vraiment Turner, il le place dans une brume collective de souvenirs indistincts. Ce « Man » est presque un code : un mot-valise pour désigner l’autre, celui d’avant, sans jamais devoir le confronter comme individu. Cela accentue non seulement la perte d’identité subie par les pensionnaires de la Nickel Academy mais également le degré de désincarnation dans lequel Turner se débat à l’âge adulte.

« Ne pas être nommé, c’est ne pas être reconnu »

Ces deux scènes participent d’un motif central du film : la duplication comme structure existentielle. L’un des deux garçons meurt, l’autre survit — mais au lieu de porter simplement sa mémoire, il porte son nom. À partir de là, il n’y a plus de distinction nette entre Elwood et Turner. Il n’y a plus de linéarité stable, le récit lui-même se redouble, se répète. Le spectateur vit alors une expérience de déréalisation, où chaque geste peut être celui de l’un ou de l’autre — ou des deux. La répétition devient d’une part un symptôme de la mémoire traumatique dans la mesure où le passé revient en boucle et d’autre part, elle mime dans la forme le trouble identitaire du personnage.

Les signes discrets : une esthétique de la préfiguration

Ross, en cinéaste du détail, parsème son film de petits éléments symboliques qui, à posteriori, annoncent les grandes ruptures du récit :

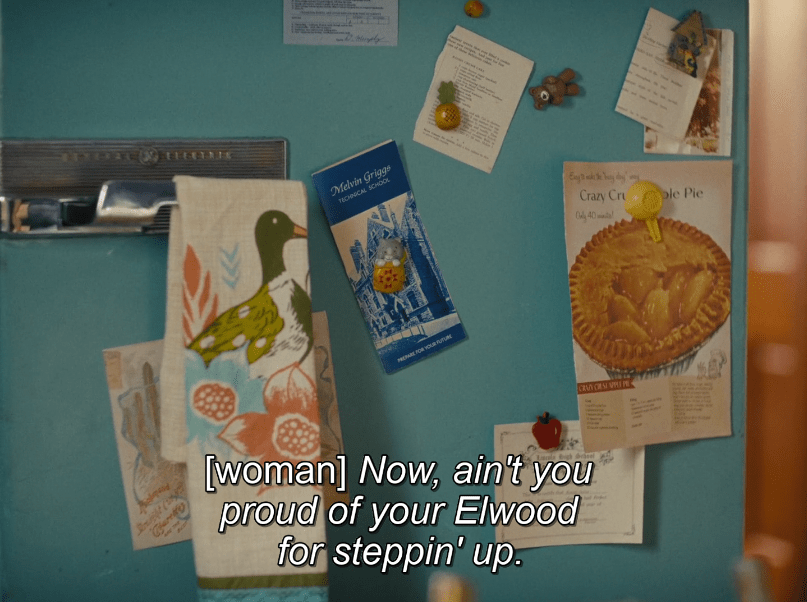

Le prospectus universitaire (le rêve d’Elwood) se décroche du frigo, lentement, en glissant vers le bas, rien n’est dit mais tout est écrit. Ce glissement symbolise à la fois la chute imminente d’Elwood dans le système carcéral et le rêve qui ne tient plus, la promesse d’avenir qui ne tient qu’à un fil (à un aimant).

Une croix géante traînée par un pick-up juste avant l’arrestation d’Elwood, à tort, pour vol. La croix ici est polyphonique. Elle évoque évidemment le martyre à venir : Elwood est un jeune homme innocent, idéaliste, sacrifié pour avoir cru au bien. Elle peut symboliser le fardeau racial : traîner la croix derrière une voiture, dans le Sud ségrégationniste, convoque l’imaginaire du lynchage, de la crucifixion sociale des Noirs. Mais aussi un échec du salut religieux : malgré son adhésion aux principes de Martin Luther King, Elwood est pris dans un monde où la rédemption n’a pas lieu.

Une bille qui dévale un escalier à la Nickel Academy. Elle peut se lire comme une préfiguration de la chute silencieuse et inévitable d’Elwood, une destinée scellée.

Aucun objet n’est là par hasard. À chaque fois, le film ne souligne rien, n’explique rien. Il laisse ces objets ou gestes flotter à l’écran comme des pressentiments visuels, des signes prémonitoires que seul un second visionnage, ou une mémoire attentive, peut saisir.

Conclusion

Pour conclure, en filmant dans des angles inhabituels, en refusant de montrer certains visages, en répétant certaines scènes, en insistant sur des petits signes avant-coureurs, RaMell Ross compose une forme visuelle du deuil et de la survie. Le film se tient toujours à la frontière du souvenir et de l’oubli. Il ne cherche pas à tout dire. Il nous laisse, au contraire, avec ce sentiment rare d’un récit brisé, dont les morceaux ne peuvent jamais vraiment s’assembler.

Et c’est peut-être cela, le vrai héritage d’Elwood : un nom sans visage, une voix portée par un autre, et une mémoire qui insiste malgré tout.

Une réflexion sur “Visages absents, signes discrets : la mémoire fracturée de « Nickel Boys »”