Mon coup de cœur du mois de juillet est la photographe américaine Clarissa Bonet, travaillant à Chicago. C’est lors de son exposition « City Space » à la galerie Rouge de Paris que j’ai eu l’occasion de la découvrir.

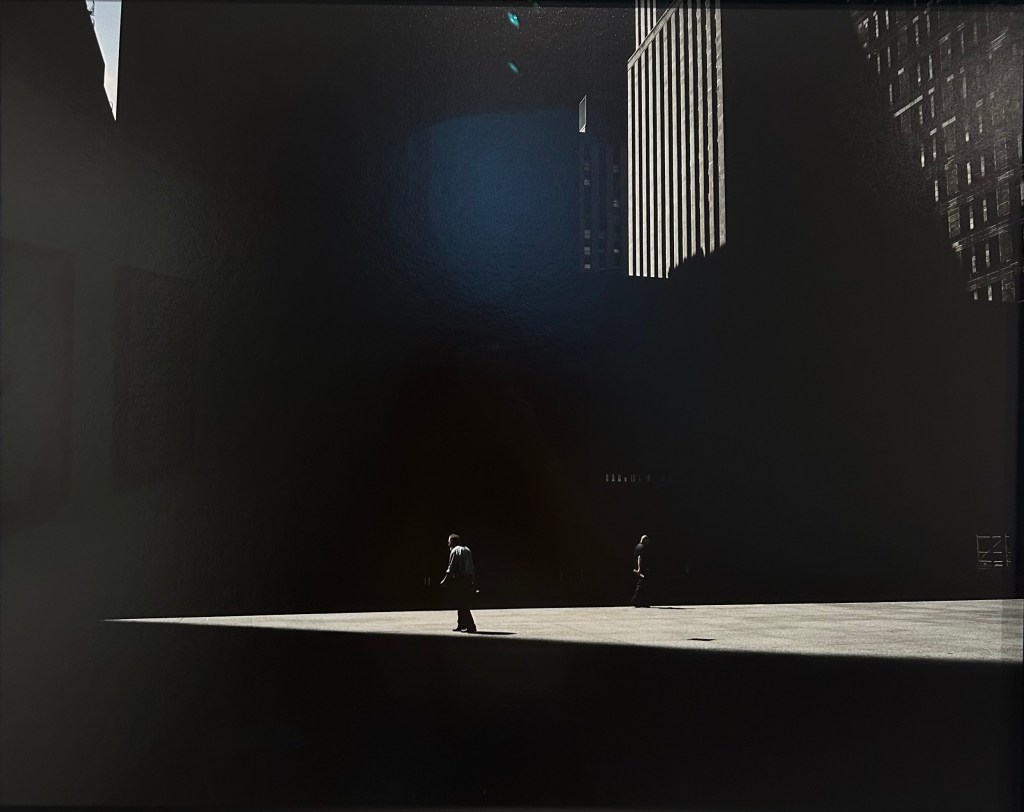

Il y a dans ces images une géométrie qui coupe le souffle.

Des lignes droites, froides, qui fractionnent l’espace.

Les immeubles sont là, superposés, collés, rangés les uns sur les autres comme des pensées mal alignées dans une tête saturée.

La ville s’élève, infinie.

Angles droits, fenêtres aveugles, reflets multipliés.

Dans City Space, Clarissa Bonet ne photographie pas la ville, elle photographie ce qu’elle fait à l’être humain : sa perte d’échelle, sa disparition dans la foule, sa solitude au cœur d’un réseau hyperconnecté.

Une esthétique du morcellement

Le premier choc est visuel : les photographies de Bonet semblent d’abord documentaires, capturant des scènes urbaines ordinaires. Et pourtant, très vite, une étrangeté diffuse affleure. La lumière est trop parfaite, les corps trop figés, les cadrages trop pensés. Ce réalisme trompeur est une illusion maîtrisée. Les images sont mises en scène, souvent avec des modèles, pour recréer des instants vécus, des souvenirs fugitifs ou des compositions mentales, presque claustrophobes, où l’individu n’existe plus qu’à travers un fragment. Un isolement des figures humaines, souvent seules ou fragmentées dans le cadre, leur présence atténuée par l’immensité urbaine.

Visuellement, Bonet joue d’un contraste tranché entre lumière et obscurité. Les murs sont souvent blancs ou gris, et les figures humaines apparaissent comme isolées dans des puits de lumière dramatique. La lumière ici n’illumine pas : elle découpe. Elle crée des zones d’invisibilité aussi importantes que les surfaces éclairées. Cette tension visuelle fait écho à celle de la ville : entre présence et absence, entre exposition constante et solitude radicale. La structure même de l’image rappelle l’architecture moderniste, une composition graphique, presque architecturale, où les lignes des immeubles deviennent autant de barres, de cages. On est face à un théâtre du quotidien vidé de narration apparente, suspendu dans une sorte de neutralité angoissante.

On pense à Edward Hopper pour la solitude, à Gregory Crewdson pour la mise en scène, à Saul Leiter pour l’abstraction colorée. Mais chez Bonet, la ville est moins une scène qu’un état mental partagé.

Symbolique des seuils et des cloisonnements

Dans City Space, la ville devient une entité indifférente, presque hostile. Elle ne tue pas, elle dissout. Les gens sont là, mais comme engloutis dans l’architecture. Ils deviennent anonymes, réductibles à une posture, une ombre, une couleur de veste. Ce sont les fantômes contemporains d’un monde saturé de présence mais pauvre en contact. Ces espaces, partagés, recomposés, démembrés, disent quelque chose des grandes villes comme Chicago — où elle vit — ou Paris — où l’exposition a lieu. La subdivision spatiale devient subdivision psychique : le soi morcelé, adapté, ajusté aux contraintes de l’espace.

La lumière joue ici un rôle central, elle dévoile autant qu’elle efface. Elle isole un bras, un profil, un morceau de visage, tout en plongeant le reste dans une noirceur sans fond. Cette lumière directionnelle, presque théâtrale, déshumanise autant qu’elle sublime. Les ombres portées sont parfois plus présentes que les corps eux-mêmes. Elle fait du quotidien une scène dramatique, un espace de tension entre visible et invisible, entre perception et disparition.

Une narration sans récit

Il n’y a pas d’histoire dans ces images — ou plutôt, il y en a mille, possibles, latentes. Bonet ne montre pas l’action, mais le moment juste avant ou juste après. Elle travaille avec des modèles qu’elle dirige, dans des mises en scène très précises : les gestes sont codifiés, les regards absents, les poses retenues. Cela donne à chaque photographie une dimension cinématographique, mais sans film. Ce que l’on voit, ce sont des narrations suspendues, sans commencement ni fin. Comme si la ville était un rêve d’où l’on ne se réveille pas, un décor figé où la conscience erre d’une rue à l’autre sans jamais trouver la sortie. Cette narration éclatée, sans chronologie, donne à City Space une dimension poétique et existentielle. La ville y est moins un décor qu’un miroir : ce qui s’y reflète, c’est notre état d’urbanité contemporaine, notre dérive entre matérialité oppressante et désir d’évasion intime.

Finalement, Clarissa Bonet ne photographie pas des lieux, elle photographie ce que la ville fait à nos corps, l’impact psychique de ces verticalités sur les âmes. Dans ses images, la fragmentation spatiale devient la métaphore d’une existence urbaine divisée, éclatée, constamment visible mais profondément seule. L’exposition à la Galerie Rouge rend compte de cette violence douce — où tout est propre, lumineux, agencé — mais où rien ne respire vraiment. On en sort avec une étrange sensation d’étouffement, et la beauté froide de ces clichés agit longtemps, comme un écho dans une cage d’escalier vide.

Voir aussi : Gregory Crewdson : Solitude, mélancolie et corps : décryptez ses scènes photographiques étranges

Une réflexion sur “« City Space » de Clarissa Bonet : Une traversée photographique entre anonymat, lumière et vertige urbain”