Homme invisible, pour qui chantes-tu ? (Invisible Man, en version originale) de Ralph Ellison, publié en 1952, est un roman phare de la littérature afro-américaine du XXe siècle. Il a été salué dès sa parution pour sa richesse littéraire et sa force politique. Il a influencé une génération d’écrivains afro-américains comme Toni Morrison ou Ta-Nehisi Coates. Ce premier roman d’Ellison a été acclamé par la critique, notamment parce qu’il s’éloignait des récits militants simplistes et a reçu le National Book Award.

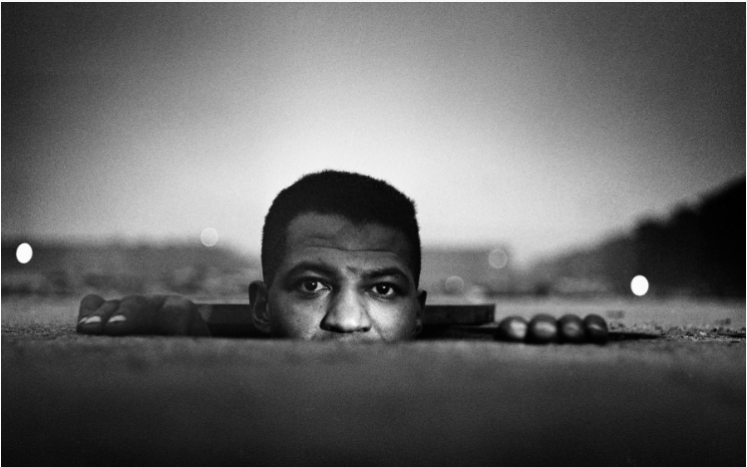

Le livre raconte l’histoire d’un jeune homme noir anonyme, qui tente de trouver sa place dans une société américaine raciste et hypocrite. À travers son récit à la première personne, il nous fait traverser différentes étapes de son parcours — d’une jeunesse prometteuse dans le Sud ségrégationniste jusqu’à son désenchantement à Harlem, dans le Nord industriel — jusqu’à son retrait symbolique sous terre, d’où il médite sur son invisibilité. Tout le long de son parcours il est confronté à diverses formes d’oppression, souvent déguisées en promesses de liberté ou d’égalité. Ce roman est à la fois une quête d’identité, une critique sociale et une allégorie existentielle.

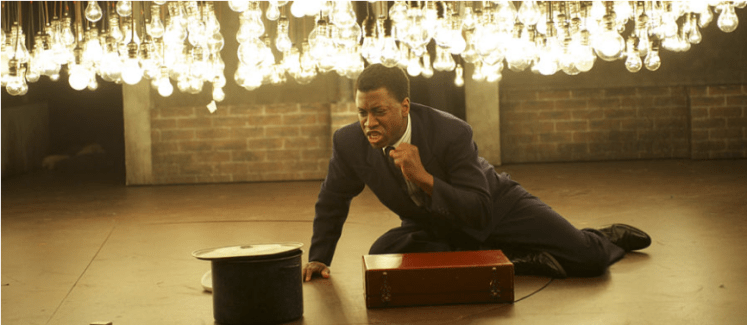

Dès le prologue, nous apprenons que le narrateur vit sous terre, dans une cave illuminée par des centaines d’ampoules (1’369 ampoules pour être exact!) branchées illégalement grâce à l’éléctricité de la ville. Il y écrit son histoire et explique son invisibilité : non pas physique, mais sociale — il est ignoré, effacé, projeté par les autres.

Un passage du livre m’a particulièrement marqué et mérite une analyse détaillée. Alerte spoiler, il se trouve à la fin du roman alors si vous voulez le lire avant, mieux vaut vous arrêter ici et poursuivre ultérieurement.

Analyse d’un passage clé

A la fin du roman, le narrateur tombe dans un trou qui semble être une bouche d’égout. Il se retouve dans le noir total et sur un tas de charbon. Coincé dans cette situation, il a besoin de s’éclairer pour trouver la sortie. Il a sur lui des allumettes mais aucun papier pour se faire du feu.

Aucun papier sauf ceux présents dans son fameux porte-documents, il n’a donc pas le choix….

Le geste du protagoniste qui brûle les papiers contenus dans son porte-documents pour s’éclairer devient alors profondément symbolique et riche en significations métaphoriques.

Son porte-document qu’il trimballe tout au long du roman, contient des objets clés de son passé et symbolise le fardeau de son histoire. En effet, on y trouve des objets symboliques de son parcours : des lettres de recommandation, le diplôme, la carte de membre de la Confrérie (Brotherhood dans la version originale), etc. En les brûlant, il renonce à toutes les identités imposées, à toutes les illusions, humiliations et masques qu’il a portés.

Il rejette ainsi ce que les autres ont voulu faire de lui. La combustion devient un acte purificateur : il se détache du poids du passé pour (re)naître à lui-même. C’est une mort symbolique des fausses identités.

Une critique de la société et de ses valeurs

Ces papiers, à l’origine, représentaient des preuves de reconnaissance sociale : la réussite scolaire, l’adhésion à un mouvement, la promesse d’un avenir. Mais tous se révèlent inutiles voire piégeux. En les brûlant, il dénonce leur fausseté, leur vacuité. Ce feu éclaire la scène de son effondrement (tant physique que social), mais aussi de sa prise de conscience.

Un par un, il brûle chaque papier le menant à une réflexion profonde. Lorsque le narrateur reconnaît que la lettre anonyme qu’il avait reçue, le mettant en garde contre son attitude au sein de la Brotherhood, a la même écriture que celle de la carte d’adhérent signée par Brother Jack (Frère Jack en français), il comprend qu’il a été manipulé de l’intérieur, trahi par ceux qui prétendaient le défendre.

Ce moment confirme les soupçons du narrateur : Brother Jack, qui se présentait comme un allié, un mentor, a en réalité agi dans l’ombre pour le contrôler et n’a jamais été honnête. Il lui a tendu la main avec bienveillance tout en le tenant en laisse, en veillant à ce qu’il ne s’écarte jamais de la ligne du parti. La lettre anonyme était censée venir d’un camarade inquiet, mais elle venait en réalité du leader même du mouvement, ce qui renforce le paternalisme et la manipulation exercés par Jack.

Cela révèle une double trahison : sur le plan politique et sur le plan personnel.

Une critique de la Brotherhood et du militantisme blanc

Ce geste montre que la Brotherhood n’était pas un espace de libération, mais une structure de pouvoir autoritaire qui utilisait le narrateur comme un outil symbolique. La carte d’adhérent et la lettre viennent de la même main : cela signifie que l’appartenance et la surveillance sont liées. Même dans un mouvement prétendument progressiste, le pouvoir reste blanc, paternaliste, autoritaire. Le narrateur n’était jamais un membre libre, mais un pantin utile. On assiste alors à une critique du militantisme blanc.

Ce détail vient renforcer la lucidité du narrateur à ce moment du roman. Il prend conscience que :

- Rien n’était laissé au hasard.

- Son identité même a été façonnée et encadrée par d’autres.

Ce n’est pas seulement son passé qu’il brûle, mais les illusions de contrôle, d’appartenance, de reconnaissance.

Si cela est humiliant de découvrir qu’il a été manipulé même dans les coulisses, c’est aussi une révélation libératrice : il voit enfin clairement le système qui l’enfermait, même sous des dehors progressistes. Ce moment alimente sa décision de se retirer sous terre, de prendre le temps de penser par lui-même, loin des structures qui l’ont toujours instrumentalisé.

Il faut qu’il détruise ces artefacts pour pouvoir voir : la lumière naît littéralement de leur combustion. C’est une métaphore de la lucidité : il faut parfois brûler ses croyances anciennes pour accéder à une vérité plus intime.

En acceptant cette descente sous terre et cette solitude, il amorce un processus de reconstruction. La destruction des papiers ouvre la voie à une identité non déterminée par les autres. Il devient « invisible » aux yeux du monde, mais plus visible pour lui-même.

Les stéréotypes tenaces

Le pantin en papier de Tod Clifton, qui, lui, a du mal à prendre feu, est chargé de symbolisme et s’inscrit dans la continuité des autres objets évocateurs du roman.

Ce petit bonhomme en papier, que Tod Clifton vendait dans la rue avant d’être tué, représente l’image caricaturale du Noir dans la société américaine : une figure simplifiée, déshumanisée, destinée à divertir ou à être manipulée. Il est animé par des fils invisibles, tout comme les individus peuvent être dirigés par les forces sociales, politiques ou idéologiques. Le pantin incarne l’image que la société blanche projette sur les Noirs : un être sans volonté propre, réduit à une fonction ou un stéréotype. C’est une image grotesque de l’identité noire instrumentalisée.

Le fait que le pantin ait du mal à prendre feu est lourd de sens. Cela peut signifier d’une part, l’emprise persistante des stéréotypes : même lorsque le narrateur cherche à se libérer de son passé et des images imposées, certaines représentations sont tenaces, résistantes à la destruction. Sa résistance au feu représente l’empreinte persistante du racisme et des douleurs collectives ou personnelles, difficile à effacer.

D’autre part, l’impossibilité d’oublier : Le pantin est lié à Tod Clifton, un personnage tragique que le narrateur admirait. Ce pantin devient une relique, un souvenir douloureux de la mort de Clifton, de sa chute, de sa contradiction (de militant à vendeur de pantins racistes). Le fait qu’il ne brûle pas facilement reflète peut-être la difficulté à effacer certains traumatismes. Il rappelle au narrateur que même en cherchant la rupture, on ne se débarrasse jamais complètement de l’histoire, ni des images qu’elle nous laisse.

Bien que le narrateur brûle les objets de son passé pour avancer, le pantin résiste, tout comme une part de lui hésite à abandonner les luttes, les illusions ou les espoirs déçus. Ce refus du feu, c’est aussi peut-être la résistance symbolique de Tod Clifton lui-même, ou de l’héritage militant, même dévoyé.

Alors, oui, brûler ces papiers, c’est se libérer du fardeau du passé, mais c’est aussi transformer ce passé en énergie — une lumière nouvelle, intérieure, lucide. C’est le point de bascule entre l’ancien lui, défini par le regard des autres, et le début de sa vraie conscience, qu’il construira peut-être en sortant un jour de sa cave.

Bien qu’abordant des thèmes très intéressants, je dois avouer que j’ai eu du mal à le lire de par sa longueur et j’en suis finalement venue à bout après plusieurs mois. En effet, il s’agit d’un roman long et dense (près de 600 pages en version originale) qui se veut être un roman d’initiation à l’américaine. C’est une odyssée intérieure et sociale, où chaque épisode marque une transformation du héros. Pour cela, il faut certes du temps, des étapes nombreuses, des personnages secondaires variés, des digressions philosophiques… Le narrateur passe par le Sud, le Nord, l’université, l’usine, la rue, la Brotherhood, la cave — autant de lieux symboliques de sa métamorphose.

Ellison voulait embrasser toute l’expérience noire américaine, tout en écrivant un grand roman existentiel. Il mêle politique, philosophie, spiritualité, satire, réalisme, onirisme, jazz, critique sociale…

Cette ambition explique la richesse mais aussi la densité du texte, parfois au détriment du rythme narratif. Il ne s’agit pas seulement de raconter une histoire, mais de faire sentir le chaos, l’absurdité, la fragmentation de la condition noire dans une société blanche.

Le lecteur (tout comme moi) peut parfois se sentir épuisé, confus, frustré mais c’est volontaire. Ellison veut faire ressentir au lecteur ce que vit le narrateur : la perte de repères, la multiplicité des injonctions contradictoires, le poids des illusions, la difficulté de se définir soi-même. La longueur ne serait donc pas un défaut, mais un choix esthétique et politique, pour faire sentir le poids de l’aliénation, la multiplicité des voix, et la lente conquête de soi. Il est donc important de persévérer et de ne pas se décourager à la lecture.

Finalement, L’Homme invisible est une œuvre monumentale, introspective et engagée, qui interroge la notion de visibilité sociale, d’identité noire, de conscience individuelle et de liberté. En conjuguant l’expérience noire à l’universalité de la quête de soi, Ralph Ellison a écrit un roman toujours actuel, à la fois personnel et politique, poétique et profondément philosophique.

Dis-moi en commentaire si tu as également lu ce livre ou s’il fait partie de ta liste de livres à lire ?

Articles similaires sur la condition des afro-américains en Amérique : La métaphore visuelle au cinéma : Le cas de Ma Rainey’s Black Bottom et Ntozake Shange : une résilience colorée (coup de cœur du mois de juin)

Une réflexion sur “Le détail que tout le monde ignore dans Invisible Man et qui change toute sa signification”